- GMMAって何?

- どんなインジケーター?

- 移動平均線と何が違うの?

- GMMAの無料インジケーターは?

- GMMAの使い方やトレード手法、見方を教えて欲しい

このような疑問が解決できる記事となっています。

FXにおけるGMMAの使い方やトレード手法について、FX初心者にもわかりやすく解説していきます。

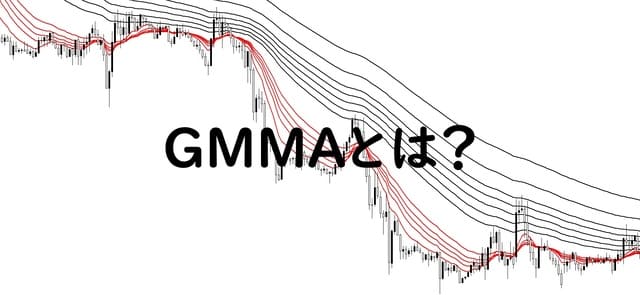

GMMAとはどんなインジケーター?動画で解説

FX】インジケーターGMMA(Guppy Multi Moving Average)とは?

GMMAは複数の移動平均線を表示させたインジケーター

GMMAはグッピー(Daryl Guppy)さんという人が作ったテクニカル指標で、複合型移動平均線とも呼ばれています。

グッピーさんのGと、マルチ(複合)のMと、移動平均線のMoving AverageでGMMAです。

GMMAはEMAを12本使うインジケーターで、トレンドの強弱や長さ、環境認識するためのトレンド系のテクニカル指標です。

基本的にはEMA(指数平滑移動平均線)を使うのですが、GMMAの種類によってはSMAを使うものもあります。

GMMAを使うには移動平均線の知識があった方が、より深く理解できると思いますので、移動平均線について知識が不十分な人はこちらを先に読むことをおすすめします。

特に移動平均乖離率という習性は必須な考え方なのでおさえておきましょう。

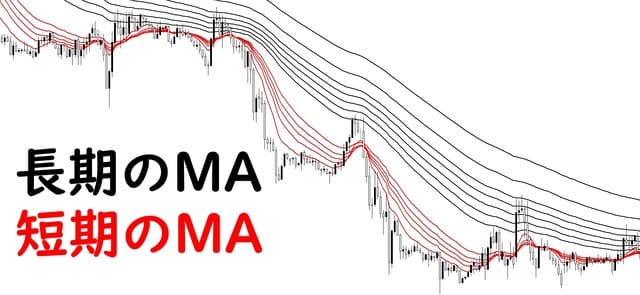

短期と長期のGMMA

GMMAは期間が短い短期のMAと、期間が長い長期のMAがあります。

このチャート画像でいうと、赤い移動平均線が短期で、黒い移動平均線が長期です。

MAと使い方は同じで、短期は動きが早く細かい動きをしてくれます。長期は動きが緩やかで、上位足の方向感を教えてくれます。

この2種類のMAの動きを見て分析するのがGMMAです。基本は短期6本長期6本合計12本を使いますが、特に決まっていませんし、種類によっては本数が違ったりもします。

GMMAでなくても短期のMAと長期のMAを表示させたりしますよね?本数が少し多くなっただけです。

本数を多くして、より視覚的にわかりやすくしたのと、線ではなく幅で捉えることができるようになっています。

MT4のチャートにGMMAを表示させる方法

GMMAはMT4に最初から備えられているインジケーターではありません。

数値が決まっているGMMAをダウンロードするか、自作でMAを何本も表示させなければいけません。

ダウンロードせず自分で表示させるなら、MT4→インジケーター→トレンド→Moving Averageで12本程度移動平均線を表示させます。

GMMAのインジケーターはこの記事の最後で無料ダウンロードすることができますので、読み進めて最後にダウンロードしてみてください。

GMMAのパラメーター設定

期間の設定は自由ですが、参考までに私が使っていたGMMAのパラメーターは、10、16、20、24、30、60、70、80、90、100、120、150+180、200です。

この数値は特におすすめしませんが、よければ使ってみて下さい。短期が5本で、長期が7本です。

ちなみに基本的な数値は、3、5、8、10、12、15、30、35、40、45、50、60です。

移動平均線の設定から色や線の形状、太さ、MAの種類を変更できます。

またGMMAにアラート機能があるインジケーターもあるみたいなので、気になった人は検索してみて下さい。

GMMAを使うメリットとデメリット

GMMAのメリット

- パッと見てどのような状況かを認識しやすい

- ダマしが少ない

- 押し目買い、戻り売りと順張りしやすい

- 今がトレンドのどの位置にいるかがわかりやすい

- トレンドの強弱、方向感、継続、転換点がわかりやすい

GMMAのデメリット

- レンジではあまり使えない

- ローソク足が見ずらくなる

詳細はGMMAの使い方で説明していきます。

【FX】GMMAの使い方や見方

GMMAのメリット、デメリットを踏まえて、見方や使い方を解説していきます。

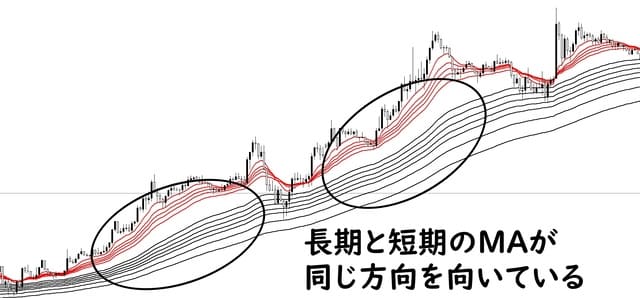

GMMAの傾きで「トレンドの方向感」を認識

GMMAではトレンドの方向感がわかりやすいです。移動平均線の長期と短期が同じ方向かを見るだけです。

長期のMAの傾きを見れば上位足のトレンドの流れを認識できます。短期のMAは下位足の流れを確認します。

どちらも同じ角度に向いている時は、トレンド方向に動いている時なので、トレンドフォローがしやすい相場だということがわかります。

まずは相場がどちらに向かっているのか方向性を認識し、そこからトレード戦略を立てていきましょう。

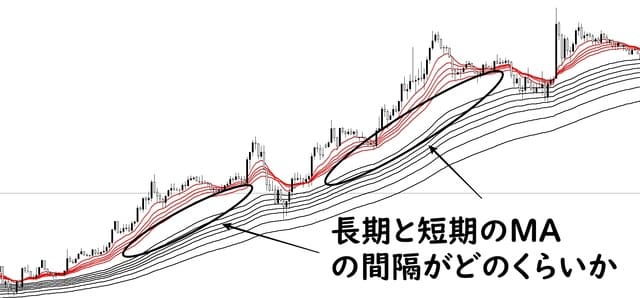

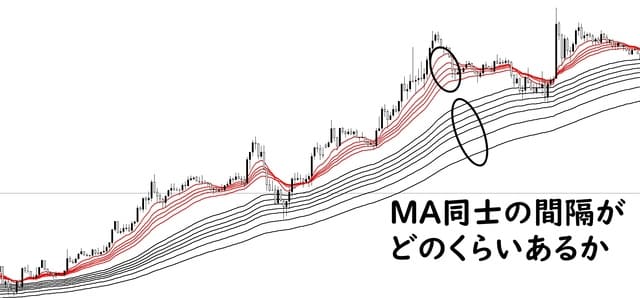

GMMAの間隔で「トレンドの強弱」を認識

GMMAはトレンドの強弱を認識しやすいと言いました。ではどのようにしてトレンドを認識するのか説明していきます。

- 長期と短期の位置関係

- MA同士の間隔

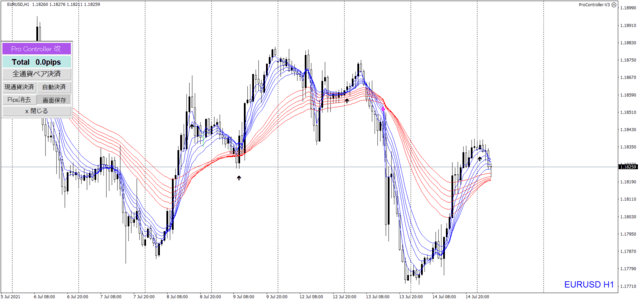

まず長期のMAの束と短期のMAの束の位置関係を見ます。黒い〇の部分です。

この長期と短期の隙間が大きく広がっていればトレンドは強く、隙間が狭くなってきていればトレンドが弱くなってきている可能性があります。

さらにMA同士の間隔を見ていきます。MA同士の間隔も広がっていれば強いトレンドだと認識でき、間隔が狭くなっているとトレンドが弱いことがわかります。

長期と短期のMAのと、全てのMAの収束と拡散を見れば、それだけでトレンドの強弱を認識することができます。

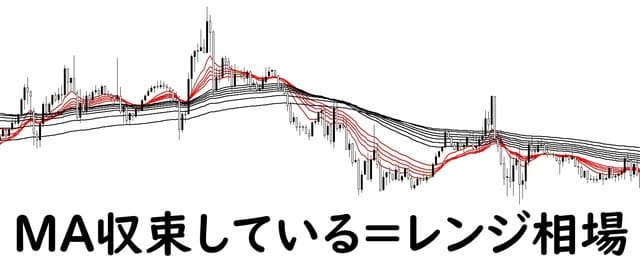

長期MAと短期MAの隙間がなかったり、方向感がバラバラだったり、MA同士の間隔もない、MAが全体的に収束している場合はレンジ相場の可能性があります。

GMMAをレンジ相場で上手く使うことは難しいですが、レンジ相場を認識するのは簡単なので、レンジ相場とわかったら取引しないようにしましょう。

逆に間隔が広がりすぎている場合、移動平均乖離率で価格がMAに戻ってくる動きをしたりすることもあります。

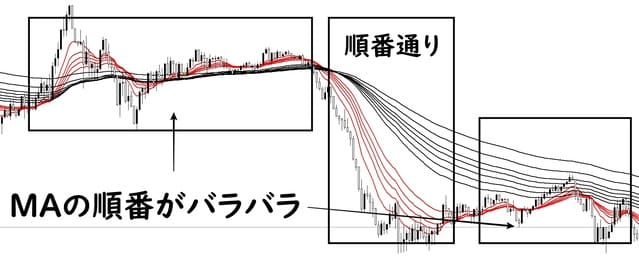

GMMAの順番で「トレンドの継続」

GMMAはトレンドの継続を確認することもできます。何でそれを認識するのかというと、MAの順番です。

MAには期間が設定してありますが、その期間の順番になっているかを見ます。

GMMAの期間を3、5、8、10、12、15、30、35、40、45、50、60に設定しているといして、上昇トレンドであれば3、5、8、10、12、15、30、35、40、45、50、60の順番になっていればトレンドは継続します。

下降トレンドであればこの逆の順番になります。移動平均線の順序が崩れてきたりすると、トレンドの転換の可能性やレンジ相場への移行の可能性も考えられれます。

GMMAのMAが綺麗な形をしていればトレンドは継続で、ぐちゃぐちゃしてきたらトレンドが終わるかもしれないと認識することができます。

最後にトレンドの転換点です。

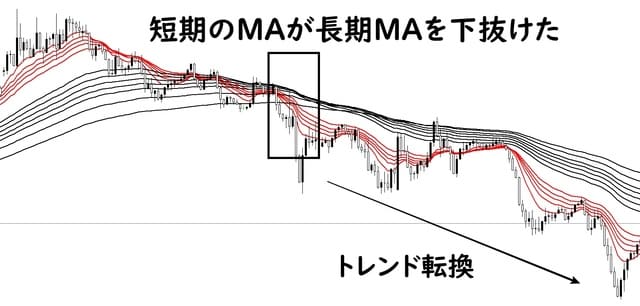

GMMAゴールデンクロス、デッドクロスでトレンド転換のサイン

GMMAはトレンドの転換点を教えてくれるシグナルがあります。

短期のMAが長期のMAをブレイクして完全に反転したらトレンド転換のサインです。

あくまでトレンド反転の可能性が高いだけで、相場に100%はないので理解して下さい。

明確なトレンド転換のシグナルはダウ理論で確認できます。GMMAとダウ理論のどちらもトレンド転換のシグナルが出ている場合は、かなり転換の確率は高いと言えるでしょう。

GMMAで使える時間足

GMMAはどの時間足でも使えます。

マルチタイムフレーム分析で、各時間足でのトレンド方向、各時間足の押し目買い、戻り売りポイントを分析したりするのにも使えます。

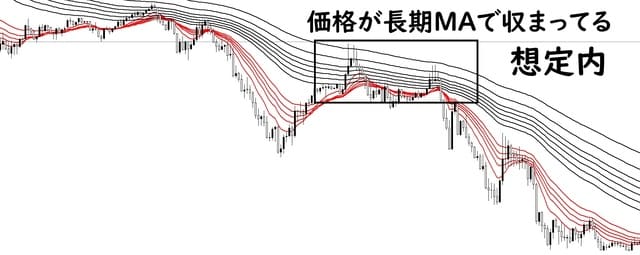

GMMAはダマしを回避できる

1本の移動平均線だけだとダマしを回避することが難しいこともありますが、GMMAはダマしを回避することができることが多いです。

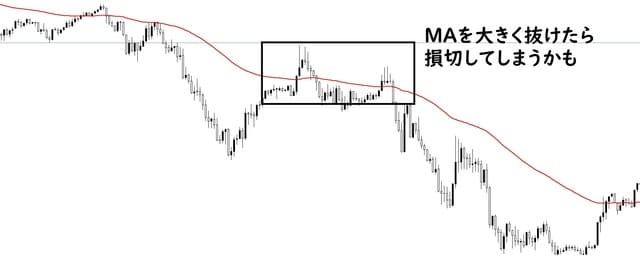

このチャート画像のように長期MA内で価格が収まることが多いです。MA1本だとこんな感じです。

どこまで持てば良いのかわかりにくいですし、損切にかかってしまう可能性もあります。

GMMAだとMAの厚みがあるので、ダマしを回避しやすく、分割でエントリーもしやすいです。

- トレンドの方向感

- トレンドの強弱

- トレンドの継続

- トレンドの転換点

- ダマし回避

【FX】GMMAを使ったトレード手法

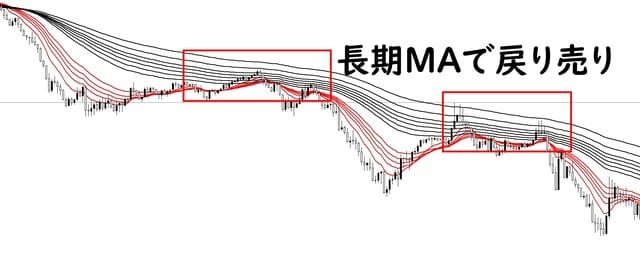

GMMAで押し目買い、戻り売り手法

押し目買い、戻り売りはGMMAの基本的な使い方です。

短期MAが長期MAにタッチorめりこんでいって、反発が見られたらエントリーします。長期MAを抜けたら損切で、利確は前回の高安です。

かなりわかりやすいですよね。短期MAは長期MAに向いているので、方向は同じではありません。ただ、長期MAで反発すれば、短期MAが方向を変えるので、同じ方向になる可能性があります。

つまり上位足のトレンドでは順張りで、下位足では押し目や戻り目で逆張りしていることと同じです。

戻り高値や押し安値で押し目買い、戻り売りできれば、かなり優位性が高いトレードができますよね?

あとグランビルの法則を知っていれば、より押し目買い、戻り売りのタイミングがわかると思うので、こちらの記事にまとめましたので良ければ読んでみて下さい。

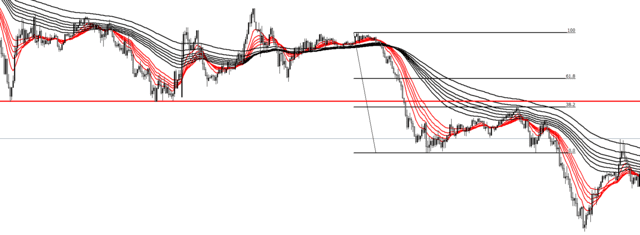

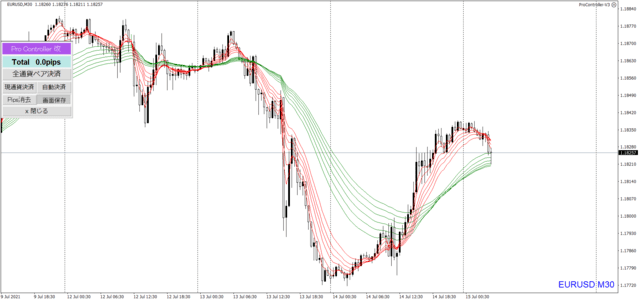

さらにフィボナッチや水平ラインを組み合わせると、こんな感じになります。

GMMAとフィボナッチ、水平ラインを組み合わせた手法

先ほどの手法にフィボナッチリトレースメントと水平ラインを組み合わせると、このチャート画像のようになります。

フィボナッチで38.2%~61.8%の戻りを見て、直近の安値に水平ラインを引き、戻り目をどの辺りか予測します。

あとはGMMAの戻り売り、フィボナッチの戻り、水平ラインのサポレジの重なったところで売買します。

先ほどのトレード手法よりも根拠が多いので、優位性の高いトレードができるのではないでしょうか。トレンドラインを組み合わせるのも良いかもしれませんね。

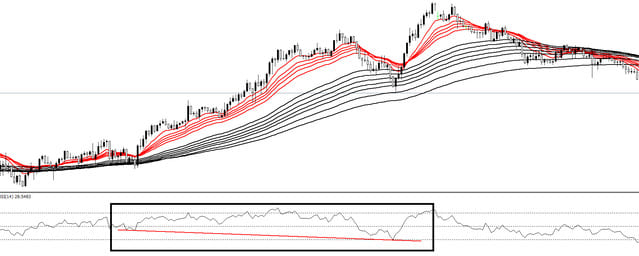

GMMAとオシレーター系を組み合わせた手法

GMMAとオシレーター系を組み合わせるとこんな感じになります。

このチャート画像ではRSIを使っています。RSIのダイバージェンスを利用して、GMMAの押し目買い戻り売りのエントリータイミングを測ります。

色々インジケーターやツールを使っていますが、結局やっていることは同じで、押し目買い戻り売りです。

それがわかればパーフェクトオーダーを取ることも可能ですし、リスクを最小限に抑えて利益を伸ばすことも可能です。

【無料ダウンロード】GMMAのMT4インジケーター種類一覧

GMMAは移動平均線を複数本表示させるので、1本1本表示させるのが結構めんどくさいです。

一括でGMMAを入れることができるインジケーターがあるので紹介ます。無料のGMMAインジケーターの種類一覧。

基本的なGMMA

通常のGMMAです。

パラメーター設定からGMMAの期間は設定できず、移動平均線の色と形状のみ変更可能です。

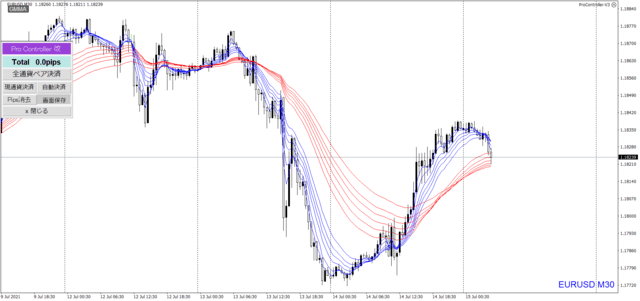

GMMAのゴールデンクロス、デッドクロスでシグナルを出すインジケーター

- GMMA短期が長期を上抜いたら↑矢印サイン

- GMMA短期が長期を下抜いたら↓矢印サイン

このチャート画像でいうと、赤い移動平均線がGMMA長期で、青い移動平均線がGMMA短期です。

通常はトレンド転換、押し目、戻り目を見極めるのに使い、頻繫に出現するようになったらレンジ相場という判断もできます。

パラメーター設定でGMMAの期間の設定も変更可能です。

GMMAをボタン1クリックで表示、非表示できるインジケーター「GMMA button」

GMMAを1クリックで表示したり、非表示にしたりできる無料インジケーターです。

チャート画像の左上のボタンからできます。

GMMAは移動平均線を複数本表示させるので、チャートが見にくくなるという面があります。

個人的にGMMAは好きですが、ローソク足を最も重要視している私によっては少し邪魔です。

そこで役に立つのがこのインジケーター。GMMAをボタン1クリックすれば非表示にしたり、表示したりすることができます。

もちろんパラメーター設定でGMMAの期間は設定可能です。

「GMMA改」

有料級のオリジナルGMMAです。

GMMAをダウンロード→MT4表示までの手順

- インディケーターをダウンロード(ファイルはzip形式)

- zipファイルを解凍し、mq4またはex4のファイルをコピー

- MT4を起動して、画面左上の「ファイル」→「データフォルダを開く」をクリック

- その中の「MQL4」フォルダ→「Indicators」フォルダのにペースト(貼り付け)

- MT4を再起動→カスタムインジケーター→GMMA

私が読んだおすすめのGMMA関連本

まとめ

- GMMAは移動平均線を複数本表示させたインジケーター

- GMMAでトレンドの方向感、強弱、継続、転換を認識

- ダマしを回避しやすい

皆さんがGMMAを使って、上手く資金を増やせていけることを願っています。

comment